specINTI Editor

Version 3.2

19 aout 2025

par Christian Buil et Valérie Desnoux

Téléchargez le manuel de mise en route rapide de SpecINTI Editor version 3.2 :

Téléchargez l’application SpecINTI Editor version 3.2, pour Windows, macOS et Linux

Lire aussi cette la notice : readme_mac.pdf

Sommaire :

1 : specINTI et specINTI Editor, pourquoi faire ?

2 : Téléchargement de specINTI_Editor

3 : Prise en main

6 : Traitez votre premier spectre avec specINTI

7 : Le traitement par le détail des spectres à haute résolution spectrale

9 : La spectrographie basse résolution

10 : La spectrographie infrarouge

11 : Dans l’intimité du fichier d’observation

13 : Les modes spéciaux

14 : Manuel de référence des paramètres

15 : Manuel de référence des fonctions

16 : Ressources

Annexe 1 : L’application Lab’Ex

Annexe 2 : Pol’Ex : le Pollution Explorer

Annexe 3 : Atlas de raies spectrales

1 : Installation (version Windows)

1. Téléchargez l'archive ZIP contenant le logiciel et les fichiers associés depuis ce lien :

2. Décompressez l’archive ZIP dans le dossier de votre choix.

3. Vous obtiendrez deux dossiers et un exécutable :

- specinti_editor.exe : le programme principal. Créez un raccourci sur le bureau pour un accès rapide.

- _configuration : contient des exemples de fichiers de configuration et sert à stocker vos propres réglages. Il doit impérativement rester dans le même dossier que specinti_editor.exe pour que le programme fonctionne.

- _configuration_complement : bibliothèque de configurations types et d’outils complémentaires décrits dans les tutoriels.

4. Pour lancer le programme, double-cliquez sur specinti_editor.exe. Lors du premier lancement, l’interface peut mettre plusieurs dizaines de secondes à s’ouvrir, mais ce sera plus rapide par la suite. Une seconde fenêtre, appelée console, s’ouvre également : elle affiche des informations sur le déroulement des calculs. Elle peut être cachée derrière l’interface — pensez à la déplacer si nécessaire. Des messages d’erreur peuvent apparaître lors du premier démarrage : dans la majorité des cas, vous pouvez les ignorer.

Note : Avant une mise à jour majeure, copiez le dossier « _configuration » (contenant vos réglages personnalisés) dans un emplacement sûr, puis replacez-le dans le répertoire de la nouvelle version après installation.

Pour télécharger l’appication core specinti.exe (Windows core - pour développeurs): cliquer ici.

2 : specINTI et specINTI Editor, c’est quoi ?

SpecINTI et son interface graphique SpecINTI Editor forment un logiciel gratuit écrit en Python dédié au traitement des spectres acquis avec un spectrographe à réseau. Principalement conçu pour l’astronomie, il s’adapte néanmoins à de nombreux autres domaines grâce à la souplesse de ses outils.

Pour une utilisation standard, vous n’utiliserez que l’application SpecINTI Editor, qui offre un environnement convivial.

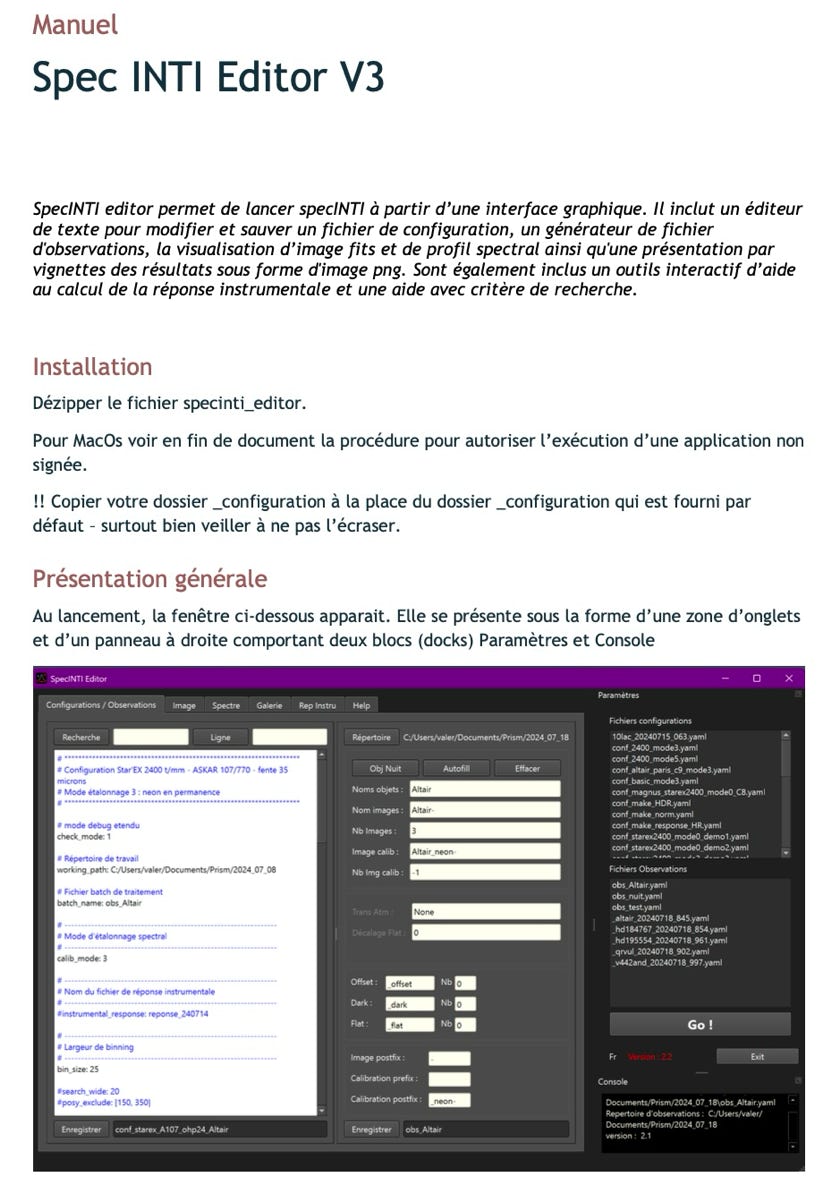

3 : Prise en main de specINTI Editor V2

Pour une prise en main rapide de SpecINTI Editor et une meilleure compréhension de sa philosophie, il est recommandé de consulter ce fichier PDF :

https://buil.astrosurf.com/starex/specinti_quickmanuel_fr.pdf

Vous pouvez aussi consulter un aide-mémoire riche en exemples (téléchargeables), toujours utile à garder à portée de main :

https://buil.astrosurf.com/starex/specINTI_help_fr.pdf

Vous avez aussi à votre disposition une boite à outil qui montre comment utiliser au mieux votre matériel d’observation, aussi bien en basse que haute résolution, en association avec specINTI Editor. Ici encore, vous allez trouver de nombreux exemples adaptée à diverses situations :

https://buil.astrosurf.com/specinti2/specINTI_toolbox2.pdf

4 : L’esprit specINTI

Ne vous fiez pas aux premières impressions : derrière son apparente austérité, cette application se révèle puissante et efficace. Elle mise sur la sobriété, à contre-courant des interfaces modernes souvent surchargées. En contrepartie, un petit effort de lecture est nécessaire — cette notice fait aussi office de mini-cours illustré de spectrographie astronomique appliquée, utile en toutes circonstances.

SpecINTI, destiné au traitement des spectres, est le pendant du logiciel INTI utilisé avec les images solaires issues de Sol’Ex. Tous deux s’inscrivent dans les projets Sol’Ex/Star’Ex.

SpecINTI fonctionne à partir d’un fichier unique de configuration qui regroupe tous les paramètres nécessaires au traitement. Vous pouvez l’éditer manuellement ou, plus simplement, via l’interface graphique SpecINTI Editor. Cette séparation claire entre moteur de traitement (SpecINTI) et interface (Editor) offre une grande flexibilité.

Pensez au fichier de configuration comme à une « feuille de style » : personnalisable, mais avec une syntaxe à respecter. La distribution inclut plusieurs exemples adaptés à des cas d’observation courants. Servez-vous-en comme modèles pour ajuster les traitements à vos besoins. Le copier-coller vous sera un précieux allié.

5 : C’est quoi un spectre ?

Pour vous aider à prendre en main specINTI Editor, vous pouvez télécharger des données brutes d’acquisitions d’un certain nombre de nuits d’observations. Des liens Internet seront régulièrement fournis pour cela. Vous allez ainsi entrer dans le grand bain de la meilleure façon qui soit, en étant confronté à des données réelles, qu’il faut être capable de traiter (on va vous guider !). Nul doute que vos propres observations ressembleront à celles que nous vous proposons à titre d’exemples.

Mais au fait, c’est quoi un spectre et quel est le but de ce fameux traitement des spectres d’objets astronomiques ?

Au départ nous avons des images qui ressemblent en tout point à celles du ciel profond, à ceci près que le dispositif continuant le spectrographe transforme l’image ponctuelle habituelle des étoiles en un trait de lumière parcouru des couleurs de l’arc-en-ciel. C’est le spectre. Dans une certaine mesure, voyez le spectrographe comme un super filtre coloré, dont vous pouvez contrôler la longueur d’onde de transmission. Si le capteur utilisé dans votre caméra est capable de montrer les « vraies » couleurs, au moment même de l’observation vous allez voir celles-ci apparaître sur votre écran d’ordinateur. Elles sont pures et magiques, et vous allez vite remarquer que vos chères étoiles, plutôt qu’être des points anonymes, ce parent de teintes offrant bien plus qu’on pense trop souvent.

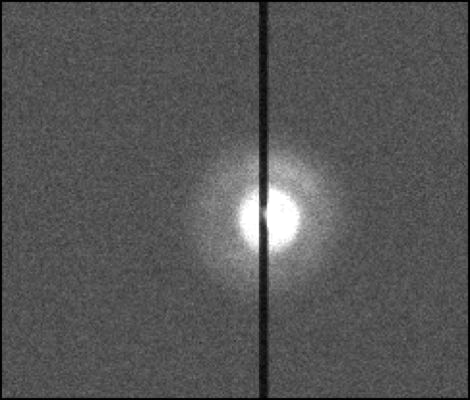

Une petite démonstration en guise de mise en bouche. Au départ donc, rien ne distingue fondamentalement la prise de vue d’une image des objets ciel profond et des planètes de la prise de vue d’un spectre de ces mêmes objets. Dans les deux situations, vous devez vous doter d’une caméra pour transformer les photons venant du ciel en un signal électronique, puis numérique, vous devez pointer votre objet dans le firmament, vous devez réaliser une mise au point pour rendre son image nette, vous devez réaliser des expositions à la lumière plus ou moins longues, vous devez guider sur votre cible au besoin (manuellement ou automatiquement). A gauche une image de la nébuleuse planétaire NGC 2392, dite du « Hibou » telle quelle est vue lors de l’acquisition de son spectre en s’aidant d’un télescope Ritchey-Chretien de 254 mm (f/8). L’image est délivrée par le système de pointage/guidage d’un spectrographe Star’Ex (mais tous les modèles fonctionnent de manière similaire). La netteté est faite dans le plan de la caméra de pointage de manière tout à fait traditionnelle. Sur cette pose de 30 secondes, obtenue avec une caméra ASI178MM (ZWO), on perçoit le disque étendu de la nébuleuse. Une subtilité à relever : la présence d’un trait noir vertical qui barre l’image de la nébuleuse. C’est l’image de la fente d’entrée du spectrographe en « ombre chinoise », l’ouverture au travers de laquelle la partie de la nébuleuse dont on souhaite prendre le spectre entre dans le spectrographe. Elle est étroite, ici 23 microns de large, mais très haute, si bien que nous réalisons le spectre d’une « tranche » de la nébuleuse, une sorte de coupe de celle-ci. Un gros point positif pour la spectrographie : si votre monture équatoriale ou AltAz guide mal, s’il y a du vent, cela n’a pas un impact majeur lors de la prise des spectres (si ce n’est une perte de signal que l’on compense en exposant plus longtemps), alors que votre image du ciel profond risque d’être ruinée dans les mêmes circonstances. De fait, il est bien plus simple de réaliser des spectres des objets du ciel que des images de ceux-ci !

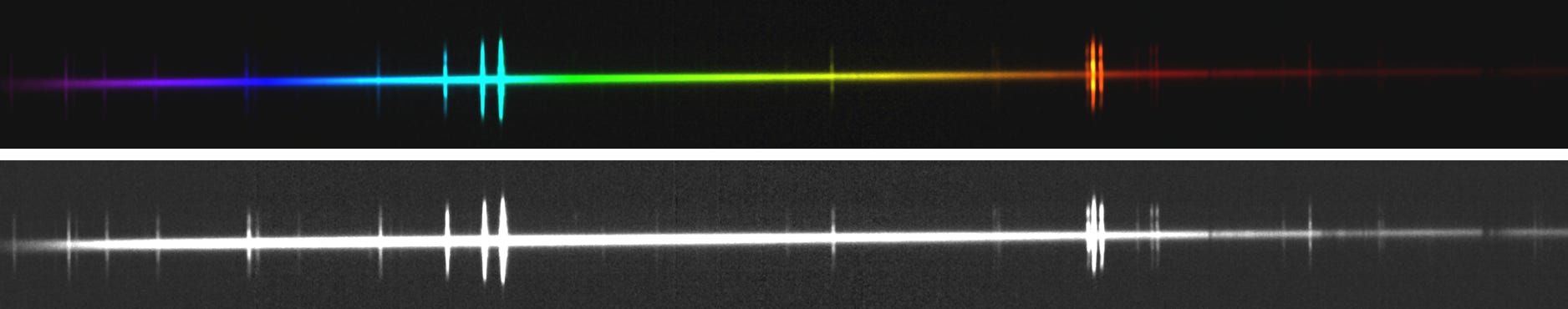

Ci-après, des images montant le résultat de la prise du spectre de la nébuleuse NGC 2392. Plus précisément, nous affichons deux représentations, l’une en couleurs et l’autre en niveaux de gris :

En haut, le spectre tel qu’il est restitué par une caméra équipé d’un capteur couleur après quelques minutes d’exposition. Le trait horizontal est le spectre de l’étoile centrale de la nébuleuse planétaire. On y voit l’intensité de la lumière changer en fonction de la couleur. Tout l’objet de la spectrographie est là : relever la distribution de cette intensité en fonction de la longueur d’onde. De là découle toutes nos connaissances en astrophysique, de la composition des étoiles jusqu’à la mise en évidence de l’expansion de l’Univers. Comme amateurs, vous pouvez aujourd’hui rejouer ces observations, qui font l’histoire de l’astronomie, mais aussi être l’acteur de découvertes encore de nos jours tellement le message porté par la lumière est riche quand on l’exploite de cette manière.

Il est courant de représenter la direction de la dispersion colorée suivant l’axe horizontal (c’est l’astre « spectral ») et de montrer le bleu à gauche et le rouge à droite. Dans cet exemple, l’ensemble du spectre photovisuel est capté en une fois, du bleu au rouge.

En bas, le même spectre, cette fois saisi par un détecteur ne montrant que des niveaux d’intensité de gris. Si la norme est respectée, et si on a un peu d’imagination, on peut se représenter malgré tout les couleurs. L’étoile étant situé dans une nébuleuse, le spectrographe saisi simultanément le spectre de cette dernière, qui se présente sous la forme d’un code barre, des « raies spectrales » , dont la présence relève composition chimique, la température et la densité de la nébuleuse, entre autres. L’axe vertical est dit « spatial » et représente un tranche de la nébuleuse, précisément localisée par la fente d’entrée du spectrographe.

A cet étalement coloré près de la lumière des étoiles (et des nébuleuses), on parle aussi de « dispersion spectrale », on vient de le voir, la prise de vue proprement des images spectrales au télescope est tout à fait similaire à celle pratiquée pour saisir un classique champ d’étoiles. On n’oublie même pas les traditionnels offset, dark, flat-field. Bref, si vous savez prendre des images du ciel profond, vous savez déjà acquérir des images du spectre des objets célestes.

Vient ensuite le moment du traitement des données ainsi obtenues. Le début est un pré-traitement classique, qui exploite les images d’offset, de dark et de flat-field si elles sont disponibles. C’est bien sûr une tâche que réalise specINTI de manière parfaitement automatique.

Souvent en imagerie du ciel profond, vous êtes emmené à additionner des images entre-elles du même même champ afin d’améliorer la qualité du résultat final, en réduisant le bruit par exemple. On fait de même avec les images de spectres (mais le traitement est plus simple, plus facile à automatiser et plus précis).

L’étape finale du traitement s’appelle dans le jargon technique, une «réduction de données» ou simplement «réduction». Sous-entendus, nous allons réduire un gros volume de données brutes en une donnée vraiment compréhensible pour l’exploitation. En imagerie du ciel profond, ce sera peut-être une jolie composition, avec un cadrage soigné, et parfois une restitution colorée correspond à vos goûts. En spectrographie, nous allons chercher quelle est l’intensité de la lumière venant de l’astre en fonction de la couleur, où longueur d’onde. Puisque des tableaux de valeurs numériques sont rarement parlants, un aspect plus esthétique et compréhensible est recherché, sous la forme d’une courbe, que l’on appelle « profil spectral ». Bien souvent les amateurs décrochent, à ce stade, malheureusement. La soi-disant abstraction mathématique d’une courbe, qui peut rappeler de mauvais souvenir scolaire, est un motif de capitulation en rase campagne. Quel dommage, si près du but ! C’est en effet ici que réside le trésor de notre travail et que les choses passionnantes se révèlent. Examinez la courbe ci-après :

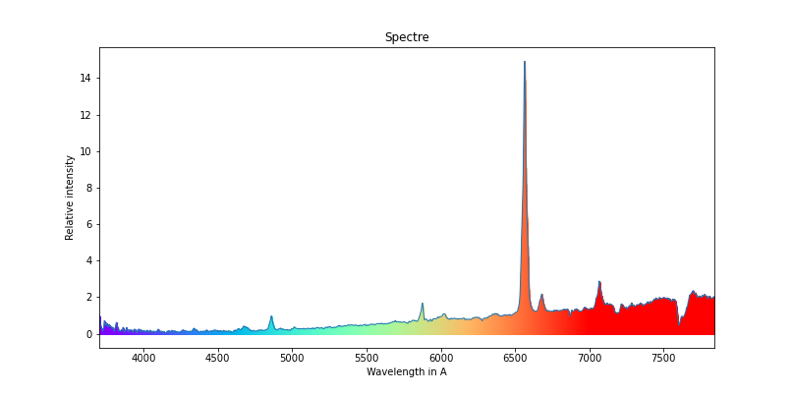

Il est à présent question d’un spectre, tracé à partir d’images d’un objet très particulier, de magnitude 12, le microquasar SS433 (le télescope utilisé est un simple Celestron 8 exploité en ville). Prenons connaissance des lieux. L’axe horizontal est celui des longueurs d’onde (en angströms, l’unité encore très largement usitée en astronomie, 1 A = 0,1 nanomètre). L’axe vertical est celui des intensités (en valeurs relatives, c’est-à-dire sans unité physique associée, c’est le plus simple).

La courbe révèle que l’objet produit une intense lumière dans la partie rouge du spectre, un peu au-delà de la longueur d’onde 6500 A (précisément, 6563 A). Cette émission de lumière est concentrée dans un domaine de longueur d’onde restreint. C’est une « raie » spectrale (en émission). Son origine est l’hydrogène, l’espèce atomique très largement dominante dans l’Univers. Cette lumière rouge arrive ici d’un anneau de gaz fortement chauffé autour d’une des deux étoiles d’un système double serré. Mais le plus étonnant n’est pas là : on remarque des pics de part et f’autre de la grosse raie. Là encore, l’hydrogène est l’élément chimique responsable, mais la position des raies n’est pas du tout à la position attendue dans le spectre. La localisation de ces détails indique que la matière qui en est à l’origine se déplace à une vitesse atteignant le tiers de la vitesse de la lumière, 75000 km/s ! Rien de moins. C’est grâce à un effet bien connu en physique, l’« effet Doppler-Fizeau » que nous sommes capable de mesurer simplement et précisément ces vitesses, à partir de notre courbe. Pour tout dire, nous voyons un jet de matière émis à une vitesse relativiste (proche de la vitesse de la lumière) par une des composantes du couple, qui dans un premier temps attire la matière de sa voisine. L’objet responsable de ce jet est très massif et compact, on soupçonne un trou noir localisé dans notre propre Galaxie. Essayez de déduire tout ceci de l’image ponctuelle de SS433 prise en mode photographique standard… C’est impossible. En vérité, nous avons obtenu une véritable image de l’objet, mais en 3 dimensions, révélant ces propriétés extraordinaires… en traçant une courbe. Encore une chose : si un spectre est pris le lendemain, à coup sûr il aura changé de forme, car l’objet est en rotation et il est éruptif. Le ciel immuable et figé, cela n’existe pas en spectrographie !

Pour approcher au plus vite la philosophie de specINTI et de specINTI Editor, traitons un extrait de nuit à partir d’un jeu de paramètre pré-établi, sans nous soucier des détails pour le moment.

6 : Traitez votre premier spectre avec specINTI

Pour saisir au plus vite et de manière concrète la manière dont fonctionne specINTI, nous vous proposons une expérimentation, très simple. Commencez par télécharger une archive ZIP, dans laquelle vous allez trouver les données brutes d’une session typique d’observation spectrale. Pour cela, cliquez sur le lien suivant : starex213.zip

Le nom de cette archive précise qu’il s’agit de l’observation numéro 213 réalisée avec un spectrographe Star’Ex d’un des auteurs. Il s’agit du résultat d’une nuit d’observation (une partie pour dire la vérité). Le spectrographe est équipé une fente de 35 microns de large, d’un réseau de 2400 traits/mm, de l’objectif de caméra de 125 mm de focale et d’une caméra CMOS ASI533MM. Cette configuration est battit pour acquérir les spectres d’étoiles avec un pouvoir de résolution (R) élevé, ici R > 12000 (R = longueur d’onde / finesse spectrale à cette longueur d’onde - voir ci-après).

Rappel : le pouvoir de résolution R est un nombre sans dimension, calculé en faisant le rapport entre la longueur d’onde et le plus fin détail spectral révélé à cette longueur d’onde. Plus R est grand, plus le spectrographe montre de fines structures. Par exemple, annoncer que le pouvoir de résolution est de R=12000 à la longueur d’onde de 6563 A signifie que l’on résout des détails dans le spectre de 6563 A / 12000 = 0,55 A = 0,055 nm (à comparer avec la finesse d’un filtre spectral utilisé en photo !). Un haut pouvoir de résolution n’est pas toujours recherché, lorsqu’il faut par exemple couvrir un large domaine spectral en une pose ou observer des objets de faibles éclats. Le spectrographe Star’Ex peut être facilement adapté pour saisir des spectres dans une très large gamme de pouvoir de résolution spectral, disons de R=300 à R=30000, ce qui couvre un immense domaine de sujets possibles.

Décompressez l’archive ZIP dans un dossier de votre système de stockage. Ce sera votre dossier (ou répertoire) de « travail ». Il sera fait souvent mention du dossier de travail dans cette documentation. Bien que cela ne soit pas strictement obligatoire, il est recommandé de créer un répertoire distinct de ce type pour chaque session d’observation. Dans l’exemple, nous faisons l’hypothèse que le chemin du dossier de travail est : d:/starex213 (mais rappelez-vous que vous êtes libres du choix).

Note : nous apprécions les noms très courts pour les fichiers et les dossiers, vous allez le remarquer ! On évite ainsi les erreurs et on s’y retrouve mieux, c’est notre opinion. On évite aussi les blancs dans l’intitulé des noms, car ils ne sont pas toujours faciles à repérer. De loin, nous préférons écrire « mon_fichier » que « mon fichier ».

Vous allez trouver 4 séquences d’images brutes dans l’archive starex213, correspondant à l’observation de 4 objets distincts, les étoiles :

- Altair (alpha Aql)

- QR Vul

- 12 Vul

- V2139 Cyg

Astuce : voyez comment sont nommées les séquences d’images brutes. D’abord un intitulé dit « nom générique », par exemple, « qrvul », suivi d’un numéro d’indice dans la séquence acquise. Remarquez la présence d’un «-» entre le nom générique et les indices. Cette habitude est très bonne à prendre, car elle vous permet de bien séparer le nom de l’objet et le rang dans le lot d’images brutes (il est bien mieux d’écrire au moment de l’observation hd123543-1, hd123543-2, … que hd1235431, hd1235432, …).

Dans cette même archive, on trouve aussi des fichiers images importants pour réduire les biais instrumentaux provoqués ici essentiellement par le détecteur. Ils servent au pré-traitement des images brutes, comme vous le ferriez pour des clichés du ciel profond en travaillant dans les règles de l’art. Vous avez le fichier « _offset » (une carte du signal d’offset, réalisé dans l’obscurité avec un très petit temps d’exposition), le fichier « _dark » (carte du signal thermique réalisée dans l’obscurité totale avec un temps de pose de 900 secondes pour les clichés élémentaires qui en sont à l’origine et une température de -12°C pour le capteur), puis enfin, une séquence tung-1,…, tung-6 (des images brutes du spectre d’une lampe à filament de tungstène réalisée sur table - voir plus loin).

6.1 : Le fichier d’observation

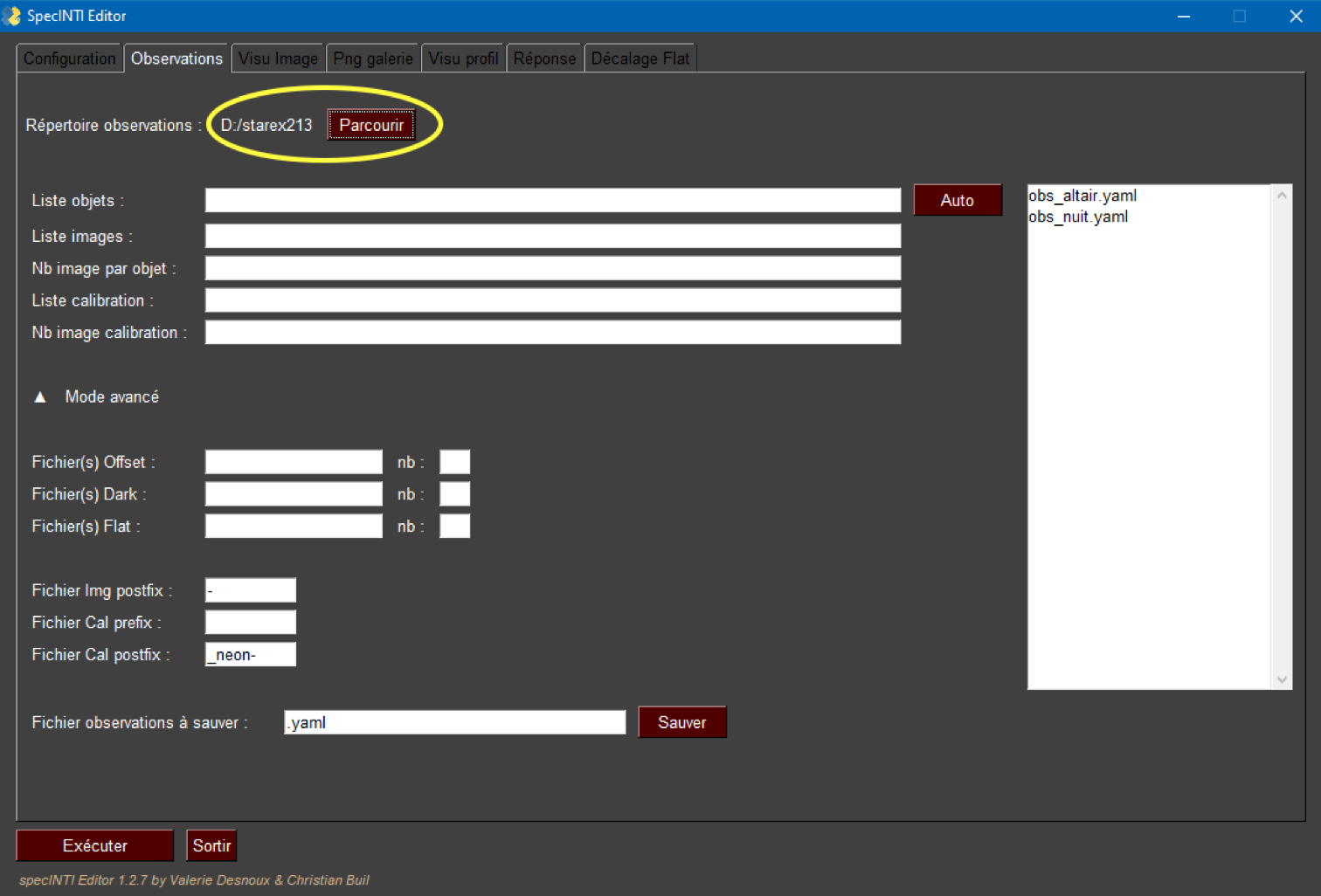

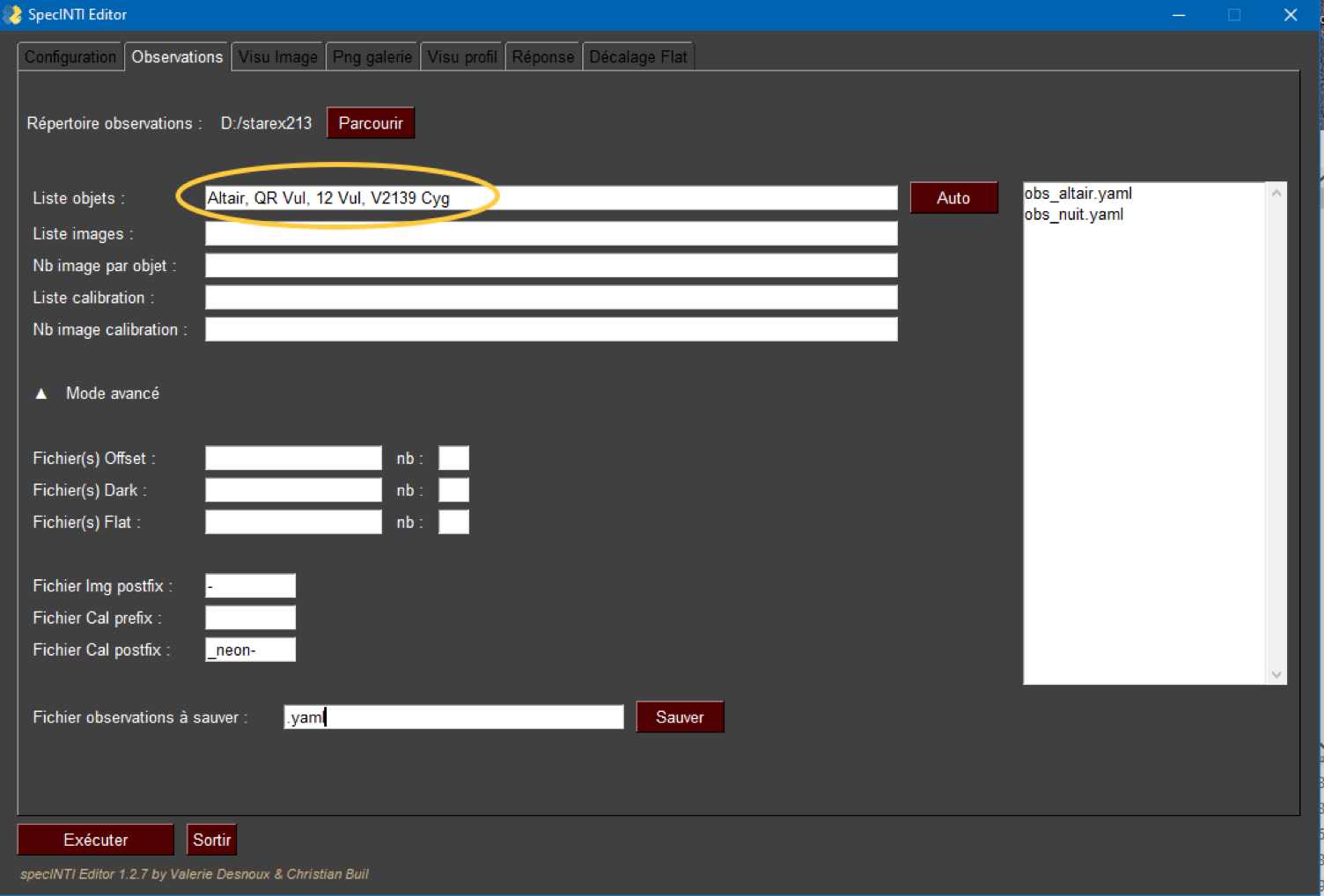

La première opération à réaliser lorsqu’on aborde le traitement d’une nouvelle session est de fournir à specINTI une description synthétique des données à traiter. Pour cela, depuis l’interface specINTI Editor, ouvrez l’onglet « Observations ». Tout en haut de l’onglet, vous avez un bouton « Parcourir ». Il sert à sélectionner le dossier de travail sur lequel vous allez travailler. Par exemple ici, appuyez sur le bouton « Parcourir » par un click souris, puis dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, sélectionnez votre répertoire de travail en parcourant les dossiers de votre disque, puis cliquez sur le bouton « Sélectionner un dossier ». Normalement, vous devez aboutir à ce stade à un aspect ressemblant à celui-ci :

Nous souhaitons traiter nos 4 objets de la nuit en une seule fois (vous pouvez aussi les traiter un par un, nous verrons comment plus loin). La possibilité de réaliser un traitement par « lot » d’une session entière est une des forces de specINTI : tout est fortement automatisé pour cela et vous pouvez vaquer à d’autres occupations lors du traitement.

Depuis la ligne « Liste objets », précisez le nom des objets que vous voulez traiter. Il est recommandé ici de fournir des noms identifiables par les requêtes SIMBAD du CDS, qui regroupe un nombre considérable de catalogues.

Par exemple, dans notre lot d’images à traiter, nous trouvons une séquence de 6 clichés de l’étoile Altair, avec les noms de fichiers (au format FITS) altair-1, altair-2, …, altair-6. Donc, fort logiquement, dans la zone de l’interface où nous indiquons la liste des objets à traiter, nous fournissions le nom « Altair ». specINTI Editor va alors établir le lien entre le nom fourni et le nom des fichiers images à traiter présent dans le dossier de travail. Bien sûr, pour que cela fonctionne, il doit exister une cohérence entre la manière de définir le nom générique de vos images brutes (« altair- ») lors de l’observation et la désignation « SIMBAD » choisie de l’objet (« Altair »). C’est bien le cas ici (le fait d’écrire en majuscule et minuscule n’a pas d’impact). Cette discipline rend le traitement bien plus simple et réduit les risques d’erreurs.

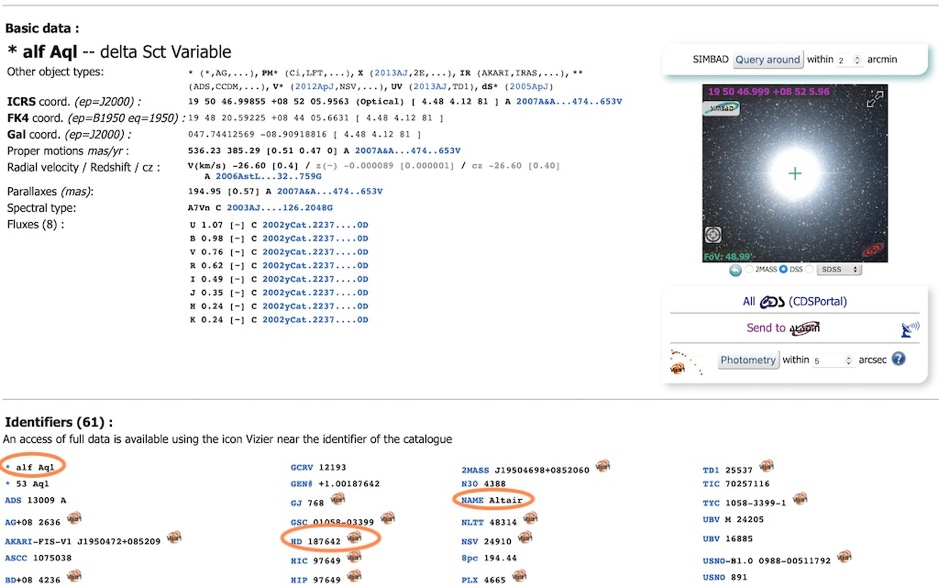

D’autres noms valides (entre autres) pour l’étoile Altair sont « alpha Aql » ou encore « HD 187642 », voir la requête SIMBAD ci-après avec le nom d’objet « Altair » :

Mais dans ces situations, vous devriez nommer vos fichiers images respectivement alphaAql-1, alphaAql-2, … ou hd187642-1, hd187642-2, … (notez que nous évitons les « blancs » dans le nom des fichiers, en revanche, vous pouvez ajouter des « blancs » dans les noms SIMBAD, la séparation entre le nom du catalogue et le rang dans le catalogue améliorant souvent la lisibilité).

Pour l’heure, contentez d’inscrire dans la ligne « Liste objets » les noms catalogues officiels des objets à traiter, compatibles avec la manière de nommer nos propres fichiers bruts dans l’exemple, en remarquant que le séparateur entre le nom des objets est la virgule («,»). Donc ici : Altair, QR Vul, 12 Vul, V2139 Cyg. Cela donne :

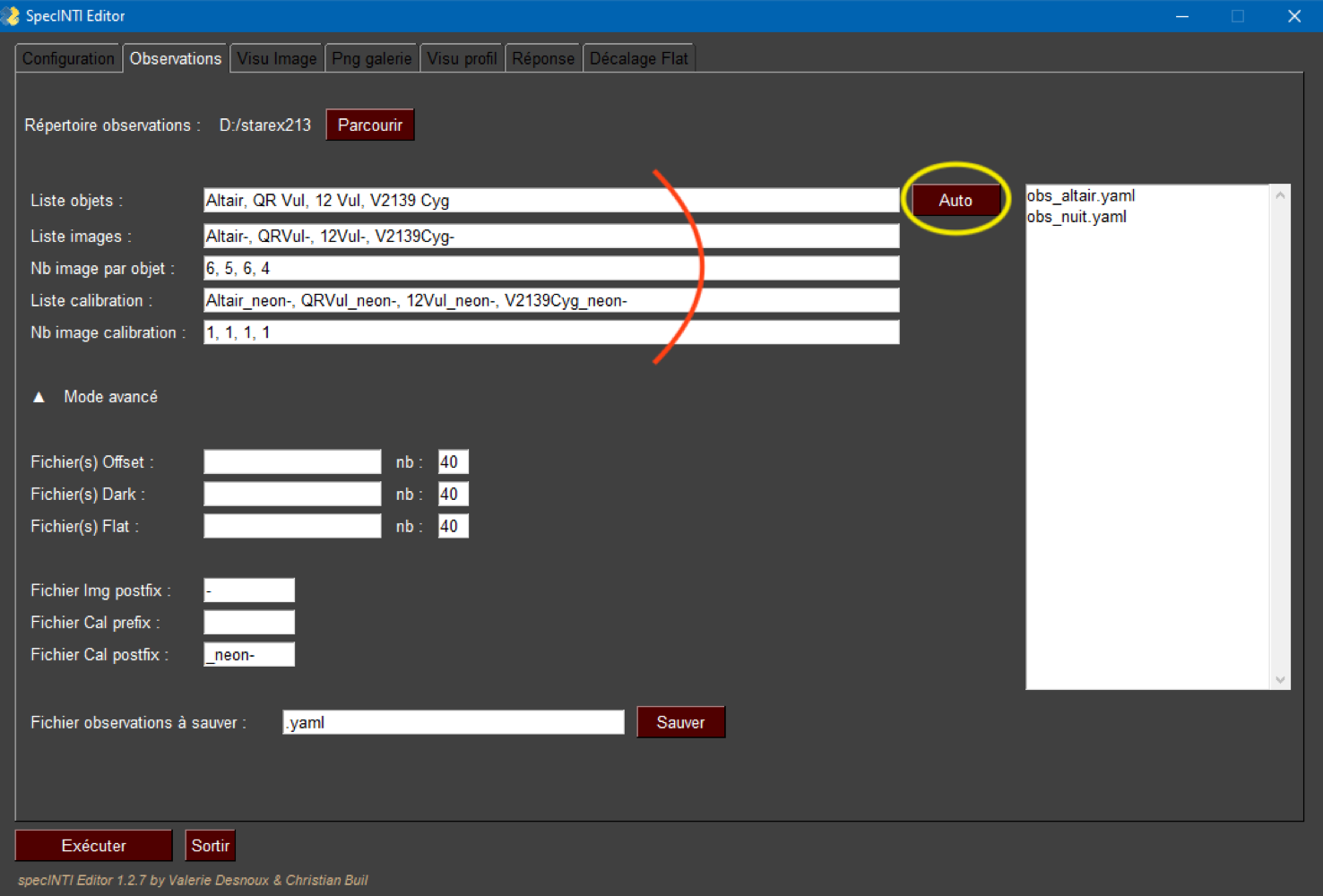

A titre expérimental pour le moment, cliquez sur le bouton « Auto » situé à droite de la ligne « Liste objets » :

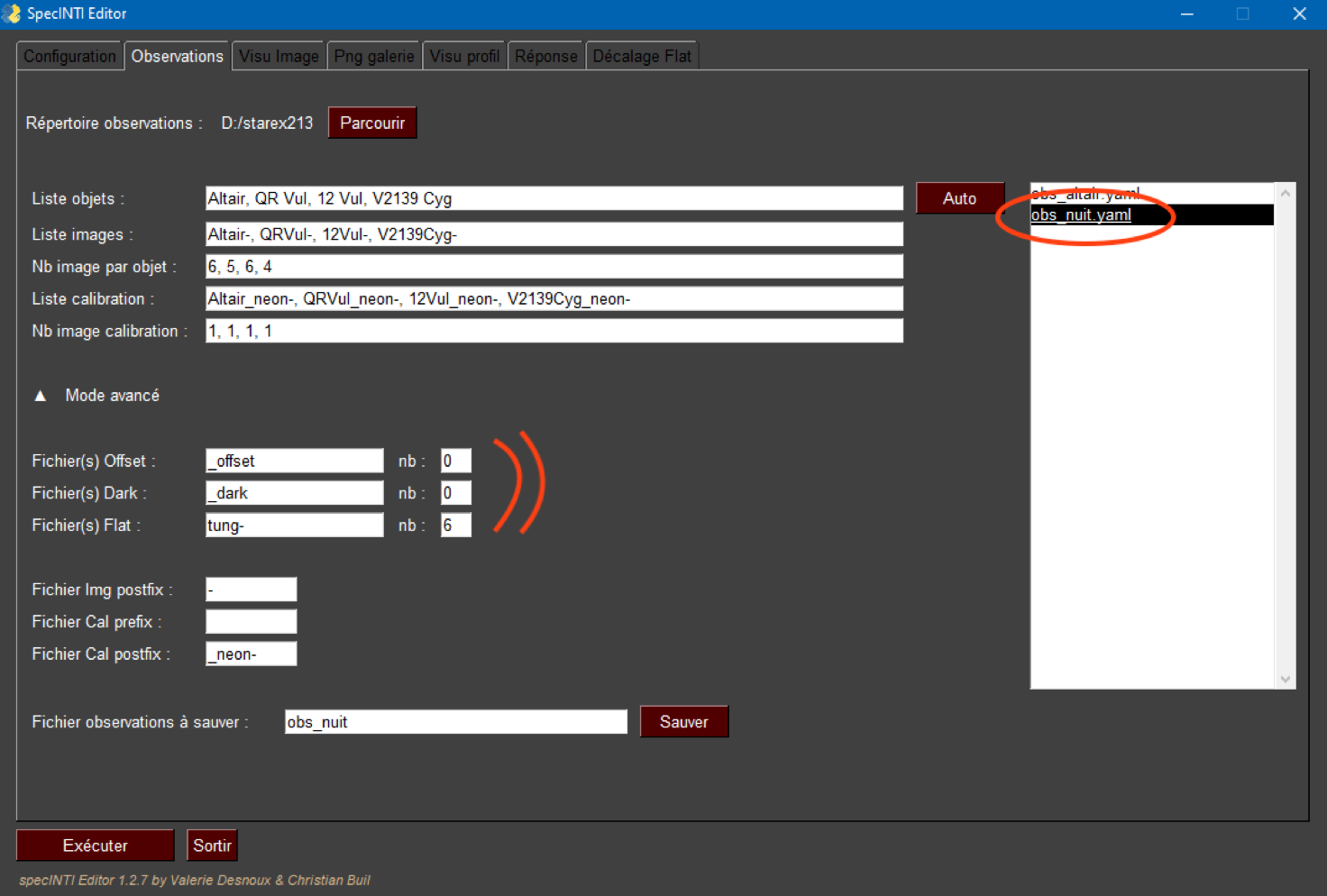

Si vous n’avez pas fait d’erreur, specINTI Editor renseigne alors pour vous d’autres champs de l’onglet « Observations », en particulier le nombre d’images brutes pour chaque objet, ou encore l’identification de fichiers d’étalonnage spectral (« altair_neon-1 », …). Vous allez souvent utiliser ce bouton « Auto », mais pour le moment, nous allons mieux faire en double cliquant dans la zone de liste à droite sur le nom : « obs_nuit.yaml ». specINTI Editor complète alors les renseignements dans l’onglet « Observations » (on trouve à présent une référence aux fichiers offset, dark et flat-field) :

L’intitulé « obs_nuit.yaml » fait référence à un fichier qui se trouve déjà dans votre dossier de travail (vous allez le trouver si vous examinez le contenu de ce dossier). Il s’agit d’un simple fichier texte (vous pouvez le modifier avec votre éditeur de texte favori), dont l’extension est « .yaml ». Le YAML fait référence à une structure de fichier utilisée dans le monde de l’informatique pour échanger certaines informations entre applications (c’est une sorte de « norme »). Ce fichier a été pré-rempli par nos soins. Vous l’avez deviné, il décrit notre nuit d’observation, plus précisément, une sélection des données spectrales que vous souhaitez traiter. Dorénavant, specINTI sait ce qu’il doit faire.

6.2 : Le fichier de configuration

La seconde opération à réaliser avant de pouvoir traiter nos spectres consiste à éditer le contenu d’un nouveau fichier texte, lui aussi respectant la norme « .yaml », dans lequel vous précisez les paramètres clefs de votre configuration instrumentale (caractéristique du spectrographe et du télescope, lieu d’observation, mode d’étalonnage spectral choisi, etc). Rendez-vous pour cela dans l’onglet « Configuration » de l’interface specINTI Editor.

Il est très important de comprendre que les informations fournies dans le « fichier de configuration », sont propres à une disposition instrumentale donnée et votre façon de traiter les spectres. En conséquence, si vous ne modifiez pas cette configuration instrumentale d’une session d’observation à l’autre (c’est généralement la règle), vous n’avez pas besoin d’intervenir sur le fichier associé. Celui-ci est en quelque sorte une constante de votre instrument, au même titre que le diamètre de votre télescope ne change pas d’une nuit d’observation à l’autre.

Si la structure du fichier de configuration vous paraît complexe, sachez donc que : (1) son contenu sera soigneusement décrit dans la suite, et que la complexité n’est qu’apparente, (2) vous n’avez que très rarement l’occasion d’intervenir dans ce fichier pour le modifier, on le répète.

Note : c’est ce fichier, et uniquement celui-ci qui est fourni à l’application specINTI lorsque débute le traitement. Le logiciel trouve ici tout ce dont il a besoin pour réduire les spectres. Mais specINTI Editor masque à votre regard cette « cuisine » informatique, car vous n’avez pas besoin de connaître ces détails pour travailler (specINTI Editor, comme son nom l’indique, sert à éditer les fichiers d’observation et de configuration, et sert aussi à appeler l’application specINTI de manière transparente, pour vous faciliter la vie).

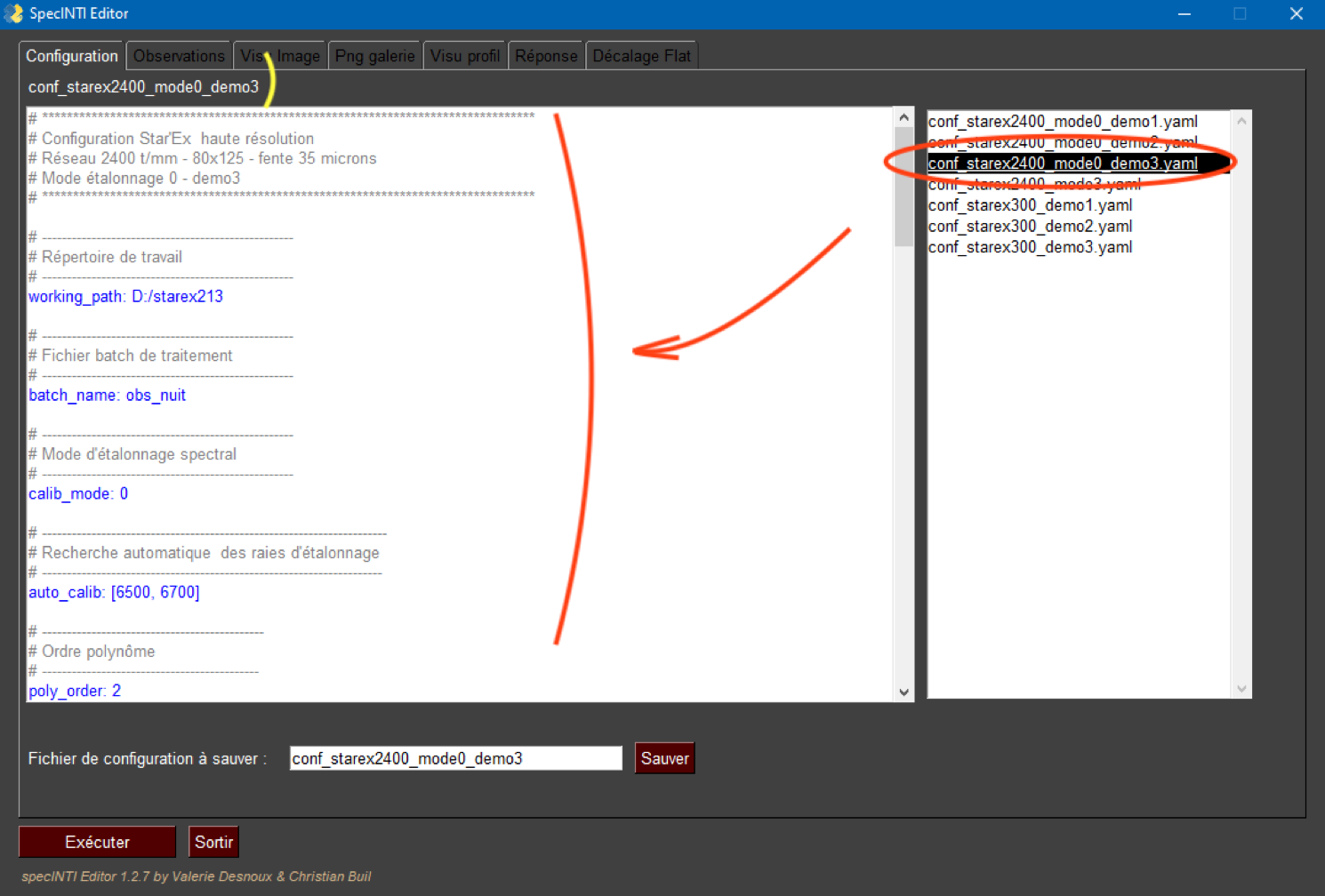

Depuis l’onglet « Configuration », notez la liste à droite. Il s’agit d’une série de fichiers de configuration pré-défini. Ils correspondent à des situations instrumentales que nous allons étudier dans cette documentation. Ces fichiers sont obligatoirement rangés dans un sous-dossier de votre dossier d’installation de l’application specINTI Editor, appelé « _configuration ». Normalement, vous pouvez ignorer ce genre de détail.

Remarque : attention, si le sous-dossier « _configuration » n’existe pas, l’application specINTI Editor ne peut pas se lancer. Le répertoire en question est automatiquement créé lorsque vous avez décomprimé l’archive de la distribution.

Sélectionnez dans la liste à droite la configuration « conf_starex2400_mode0_demo3.yaml » en double cliquant sur le nom :

Note : vous êtes tout à fait libre du nom donné à vos propres fichiers de configuration.

La zone d’édition, à gauche, se remplie automatiquement. Vous pouvez la parcourir, mais ne vous inquiéter pas du contenu, vous allez vite le maîtriser si vous continuez avec specINTI.

Et voici le moment tant attendu : cliquez sur le bouton « Exécuter » en bas de l’onglet. Le traitement du spectre de vos 4 objets s’enchaîne alors automatiquement.

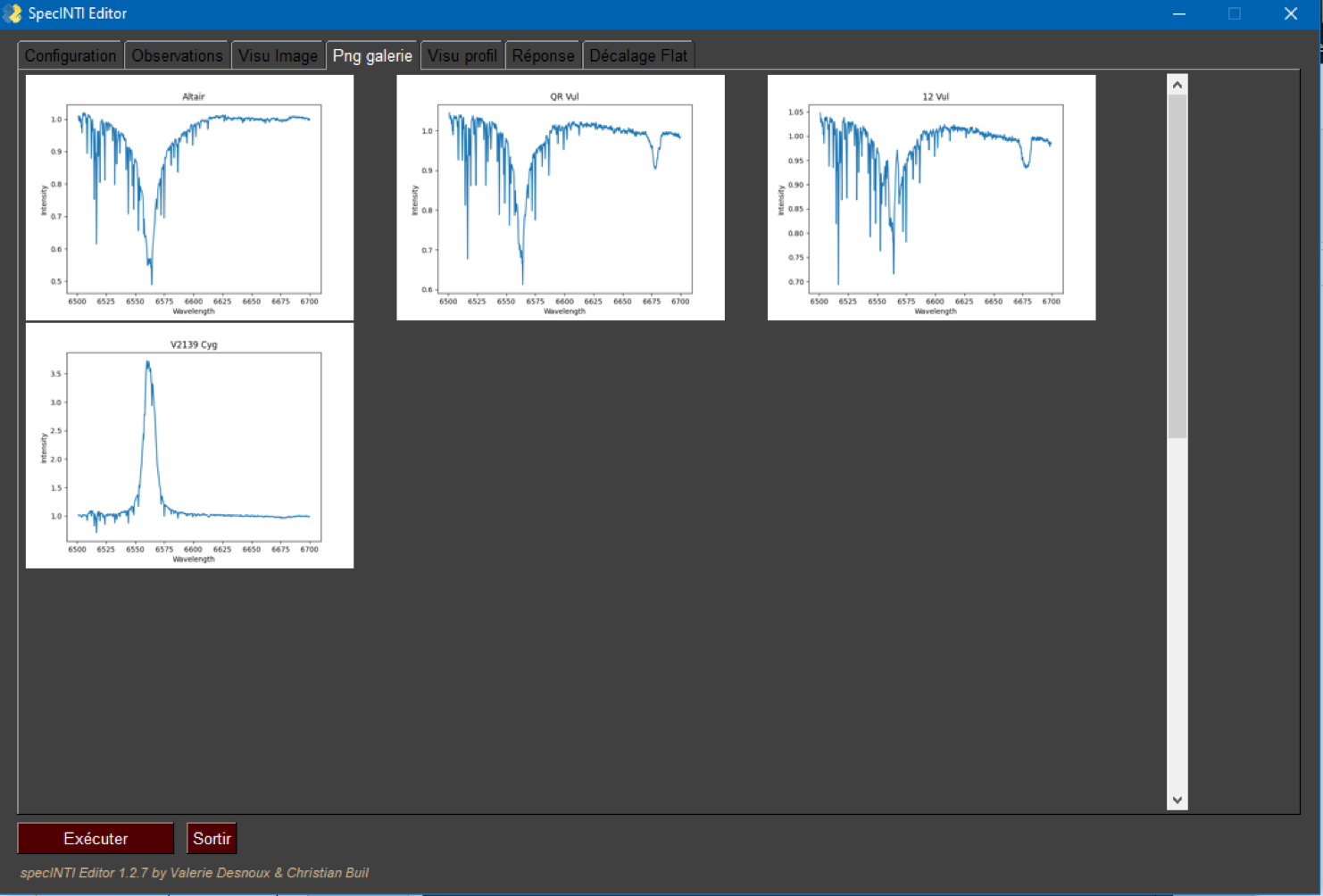

Au bout de quelques instants, specINTI Editor affiche le résultat sous forme de petites vignettes, mais vous avez d’autres moyens de voir ces spectres, et d’autres images intermédiaires, comme on le constatera plus tard. Considérez l’onglet « Png Galerie » qui s’ouvre ainsi automatiquement, comme une vue rapide du résultat du traitement (un « Quick look » en anglais). Vous ne voyez ici qu’une petite partie du spectre des objets, mais à très haute résolution spectrale (la large raie un peu sur la gauche est la raie h-alpha). C’est comme observer une planète avec un instrument de longue focale : vous détaillez la surface, mais le champ de vue est très restreint :

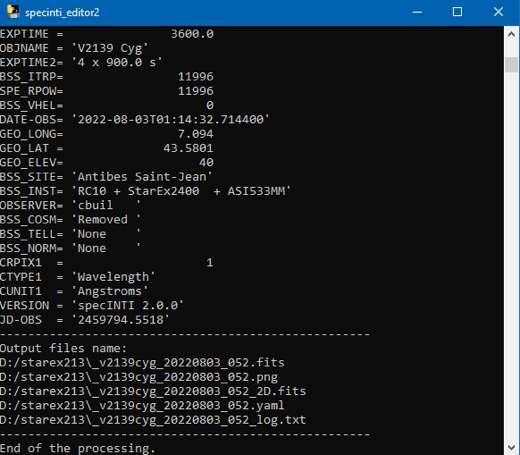

Simultanément, specINTI a inscrit les résultats sous la forme de fichiers dans le dossier de travail, que vous pouvez consulter ultérieurement. Vous avez une idée de ceux-ci en examinant le contenu de la fenêtre « Console » :

Remarque : Les spectres traités sont automatiquement sauvegardés sous forme de fichiers dans le dossier de travail (« output file »). Les noms donnés à ces fichiers, imposés par specINTI, peuvent vous étonner par leurs longueurs. Par exemple «_v2139cyg_20220803_052.fits» (le fichier le plus important, celui du profil spectral final en format FITS). Cette dénomination se révèle en réalité très pratique. Le «_» au début indique qu’il s’agit d’une donnée traitée, contrairement à une donnée brute. Cet identificateur facilite le trie des résultats si vous devez par exemple les transporter d’un dossier à un autre. On trouve ensuite le nom de l’objet, tel que renseigné dans le champ «Liste objets» au moment de l’édition du fichier d’observation. On trouve un nouveau «_», puis la date de prise de vue de la première image de la séquence dans le format AAAAMMDD_FFF, avec FFF la fraction de jour par rapport à minuit.

Vous remarquez qu’un assez grand nombre de fichiers commençant par « _ » sont écrits pour chaque spectre traité. Par exemple le fichier «_v2139cyg_20220803_052.png» est une petite vignette du résultat que vous pouvez immédiatement coller dans un message, par exemple. Le fichier «_v2139cyg_20220803_052.yaml» est une simple recopie du fichier de configuration ayant servi à traiter le spectre de l’objet. Cette dernière donnée est caractéristique du côté de pratique de specINTI : si dans 6 moins ou deux ans vous voulez retraiter les mêmes données, quitte à apporter une légère modification, il suffit de re-utiliser le fichier de configuration précédemment utilisé. Ce genre de reprise de traitement est difficile en l’état à partir de la plupart des logiciels qui présentent une interface graphique complexe, pourtant elle est essentielle pour assurer la pérennité de vos observations sur le long terme.

A ce stade, vous pouvez bien entendu exploiter le fichier « _v2139cyg_20220803_052.fits » avec des logiciels tiers pour des analyses poussées (tel que VisualSpec ou ISIS), où directement l’exporter vers des bases de données (l’entête des fichiers est compatible avec le format BeSS).

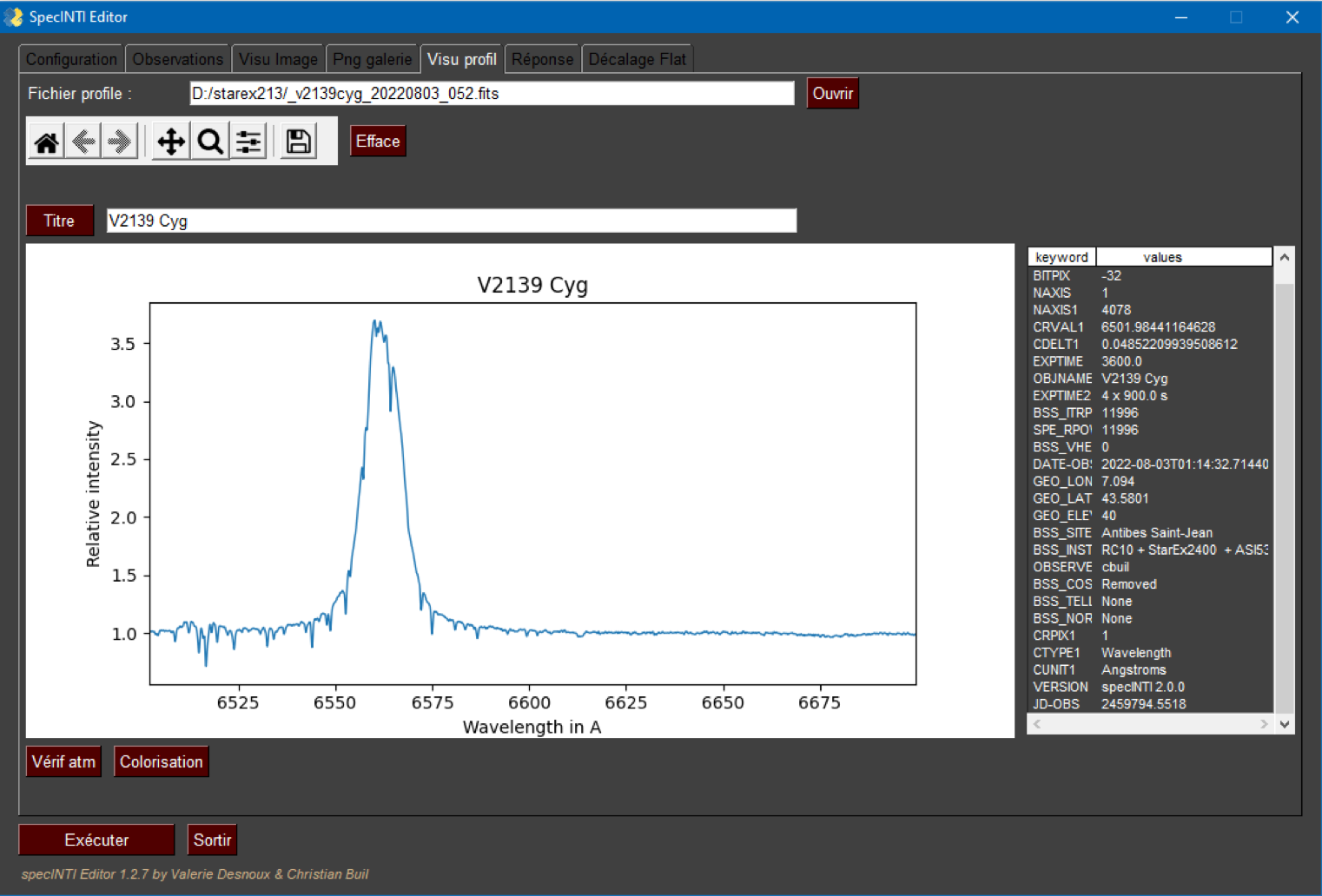

Bien sur specINTI Editor propose lui-même des outils d’affichage, par exemple, depuis l’onglet « Visu profil » :

Note : tout à la droite de cet onglet, on trouve le contenu de l’entête du fichier FITS affiché.

6.3 : Synthèse

Le traitement d’une session d’observation passe par l’édition d’un fichier d’observation, qui peut être par ailleurs rempli de manière fortement automatique si vous organisez correctement vos données. Cette opération ne demande que quelques instants.

Le fichier de configuration étant une constante de votre équipement, vous n’avez pas à intervenir dessus en général.

Finalement, le traitement complet se limite quasiment à appuyer sur un bouton, le bouton « Exécuter ». On ne peut pas dire que l’emploi de specINTI soit si complexe que cela ! Cette application se révèle à l’usage un outil de production très efficace, qui va ce faire oublier rapidement, le mieux qui puisse arriver, car le but est finalement de ce faire plaisir à observer, et pas s’ennuyer avec les outils annexes.

Note : le principe de fonctionnement du logiciel passant par un simple fichier texte, vous pouvez entrevoir l’intérêt que l’on peut tirer de celui-ci lorsqu’il faut partager ces difficultés avec des collègues ou encore échanger des astuces. Point besoin de copies d’écrans illisibles et brouillonnes , points d’options cachés dans un coin de l’interface. Avec specINTI vous vous contentez de diffuser par mail un simple fichier texte de moins de 1 ko, que vous pouvez ouvrir avec un NotePad et qui contient absolument tout le nécessaire pour partager un travail de réduction de qualité.